El día que nació Rosendo la muerte por primera vez fue a buscarlo. Pero al llegar al hospital y encontrar a su madre consumida en la cama, y embellecidas en sangre sus piernas al aire, la fatal mensajera ignoró el inquieto bulto enredado entre vísceras, y cambiando de pasajero dejó huérfano a Rosendo.

Pocos años después y enfermo de fiebre negra, Rosendo esquivó nuevamente su fatal estrella. Esta vez la muerte -sorprendida de repetir la búsqueda, pero obediente‑ llegó a la casa para encontrarse con una vieja criada que a pura oración y velas, pretendía espantar la enfermedad cerca de la cama del niño. La insalubre visita, seducida por tal devoción y deseosa de ternuras olvidadas, cargó a la anciana en su carro, y otra vez dejó a Rosendo.

Los años pasaban y Rosendo crecía prófugo involuntario. Como aquel otoño funesto cuando el techo del taller donde trabajaba cayó sobre varias personas, causando una gran tragedia en el pueblo. Pocos días después, un Rosendo enyesado, dolorido e ignorante del fatal reemplazo, entre lágrimas acudía al sepelio de su patrón.

Ya mayor, Rosendo había insistido en podar un sauce del jardín. Contra el reclamo de su mujer y ante la mirada perdida de su suegro enfermo ‑que desde una silla obligada lo observaba‑ Rosendo había mal apoyado la escalera para subir. Desafiando el equilibrio con su pesado cuerpo el insensato había seguido trepando. Algo más lenta que años anteriores pero implacable, la muerte había llegado a tiempo de ver caer a Rosendo. Más no pudo tampoco esta vez con el incierto pasajero. Al acercarse al cuerpo estropeado del descoyuntado en el patio, había tropezado con el suegro que temblequeante no encontraba consuelo a su mal. La achacosa figura tocó su lado compasivo, y asegurándose una carga más liviana, la insalubre buscona se llevó al mayor.

Rosendo vio morir parientes, vecinos, amigos. Uno tras otro los había ido despidiendo, y a lo largo del tiempo ante cada partida seguía sin poder imaginar su propia muerte.

A los ochenta Rosendo enfermó de gravedad. Gripe, recaída, y virus fueron sus feroces adversarios. Arrasaron sus últimas debilidades y lo dejaron listo para el viaje final.

Esta vez ya cansada la muerte llegó al cuarto de Rosendo, para esperar dócilmente el fin de su más larga persecución. La luz apenas iluminaba la espera. Rosendo, impaciente y casi anhelando el remate recordaba tantas muertes acompañadas a lo largo de su vida. La evocación de los ausentes era tan poderosa que fue llenando la habitación de una ligera bruma coloreada. En minutos la nubosidad fue haciéndose más densa. Las formas se llenaron y adquirieron volumen. Los colores se intensificaron hasta que las siluetas se convirtieron en los amables espectros de amigos ausentes, y parientes, y vecinos y otros cuyo recuerdo no podía Rosendo desenterrar de su memoria.

Los visitantes aportaban al cuarto una luminosidad tan regocijante que el moribundo lamentó el cansancio que le impedía sumarse a la celebración.

Sólo la muerte, como terca invitada observaba la parranda sin encontrar su sitio en el festejo. Observando a Rosendo y a sus ocasionales compañeros, algo de envidia atravesó su osamenta y se le incrustó detrás de una costilla, sobre la izquierda y un poco al medio. La muerte hurgó entre las inmemoriales ropas buscando el centro de su angustia, y sólo pudo encontrar detrás de sus costillas el vacío.

Los visitantes seguían riendo mientras resucitaban la alegría con historias que volvían a compartir entre todos.

La puntada en el pecho hizo quebrar la postura de la muerte encogiéndola, y mientras sus huesos rechinaban, ella trató de recuperar la pose y el aliento que se le iba entre los huecos del esqueleto.

Rosendo sonreía más animado junto a sus viejos amigos.

La muerte se sentía morir. Apoyada en una esquina de la cama y sin poder sostenerse más, se tumbó encima perdiendo en la caída su fantasmal vestimenta. El esqueleto sobre las sábanas quedó desnudo. Convertida en una figura enclenque y vulnerable movió a los visitantes ‑jaraneros pero pudorosos - a cubrir los despojos con la ropa de cama.

Rosendo mientras tanto, traspasado por una nueva energía se incorporaba del lecho, y más por costumbre que por vergüenza tapaba sus desnudeces con el atuendo recién desalojado.

La muerte, en su agonía, aún pudo predecir la fatalidad y, serena, se encomendó a su último descanso.

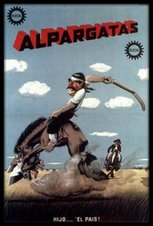

Rosendo vistió el capote con arrogancia y probándose la guadaña al hombro, se observó en el espejo. Se acomodó la negra capucha sobre la cabeza victoriosa, y afirmando fuerte la herramienta contra su costado, ovilló la espalda, encerró su pecho y se observó orgulloso en el espejo.

Radiante y complacido con la soberbia imagen, saludó a sus compañeros inclinando la punta de la guadaña y mientras un griterío triunfal lo homenajeaba, envió un beso a la difunta y silbando bajito partió.

Liliana Maino

Pocos años después y enfermo de fiebre negra, Rosendo esquivó nuevamente su fatal estrella. Esta vez la muerte -sorprendida de repetir la búsqueda, pero obediente‑ llegó a la casa para encontrarse con una vieja criada que a pura oración y velas, pretendía espantar la enfermedad cerca de la cama del niño. La insalubre visita, seducida por tal devoción y deseosa de ternuras olvidadas, cargó a la anciana en su carro, y otra vez dejó a Rosendo.

Los años pasaban y Rosendo crecía prófugo involuntario. Como aquel otoño funesto cuando el techo del taller donde trabajaba cayó sobre varias personas, causando una gran tragedia en el pueblo. Pocos días después, un Rosendo enyesado, dolorido e ignorante del fatal reemplazo, entre lágrimas acudía al sepelio de su patrón.

Ya mayor, Rosendo había insistido en podar un sauce del jardín. Contra el reclamo de su mujer y ante la mirada perdida de su suegro enfermo ‑que desde una silla obligada lo observaba‑ Rosendo había mal apoyado la escalera para subir. Desafiando el equilibrio con su pesado cuerpo el insensato había seguido trepando. Algo más lenta que años anteriores pero implacable, la muerte había llegado a tiempo de ver caer a Rosendo. Más no pudo tampoco esta vez con el incierto pasajero. Al acercarse al cuerpo estropeado del descoyuntado en el patio, había tropezado con el suegro que temblequeante no encontraba consuelo a su mal. La achacosa figura tocó su lado compasivo, y asegurándose una carga más liviana, la insalubre buscona se llevó al mayor.

Rosendo vio morir parientes, vecinos, amigos. Uno tras otro los había ido despidiendo, y a lo largo del tiempo ante cada partida seguía sin poder imaginar su propia muerte.

A los ochenta Rosendo enfermó de gravedad. Gripe, recaída, y virus fueron sus feroces adversarios. Arrasaron sus últimas debilidades y lo dejaron listo para el viaje final.

Esta vez ya cansada la muerte llegó al cuarto de Rosendo, para esperar dócilmente el fin de su más larga persecución. La luz apenas iluminaba la espera. Rosendo, impaciente y casi anhelando el remate recordaba tantas muertes acompañadas a lo largo de su vida. La evocación de los ausentes era tan poderosa que fue llenando la habitación de una ligera bruma coloreada. En minutos la nubosidad fue haciéndose más densa. Las formas se llenaron y adquirieron volumen. Los colores se intensificaron hasta que las siluetas se convirtieron en los amables espectros de amigos ausentes, y parientes, y vecinos y otros cuyo recuerdo no podía Rosendo desenterrar de su memoria.

Los visitantes aportaban al cuarto una luminosidad tan regocijante que el moribundo lamentó el cansancio que le impedía sumarse a la celebración.

Sólo la muerte, como terca invitada observaba la parranda sin encontrar su sitio en el festejo. Observando a Rosendo y a sus ocasionales compañeros, algo de envidia atravesó su osamenta y se le incrustó detrás de una costilla, sobre la izquierda y un poco al medio. La muerte hurgó entre las inmemoriales ropas buscando el centro de su angustia, y sólo pudo encontrar detrás de sus costillas el vacío.

Los visitantes seguían riendo mientras resucitaban la alegría con historias que volvían a compartir entre todos.

La puntada en el pecho hizo quebrar la postura de la muerte encogiéndola, y mientras sus huesos rechinaban, ella trató de recuperar la pose y el aliento que se le iba entre los huecos del esqueleto.

Rosendo sonreía más animado junto a sus viejos amigos.

La muerte se sentía morir. Apoyada en una esquina de la cama y sin poder sostenerse más, se tumbó encima perdiendo en la caída su fantasmal vestimenta. El esqueleto sobre las sábanas quedó desnudo. Convertida en una figura enclenque y vulnerable movió a los visitantes ‑jaraneros pero pudorosos - a cubrir los despojos con la ropa de cama.

Rosendo mientras tanto, traspasado por una nueva energía se incorporaba del lecho, y más por costumbre que por vergüenza tapaba sus desnudeces con el atuendo recién desalojado.

La muerte, en su agonía, aún pudo predecir la fatalidad y, serena, se encomendó a su último descanso.

Rosendo vistió el capote con arrogancia y probándose la guadaña al hombro, se observó en el espejo. Se acomodó la negra capucha sobre la cabeza victoriosa, y afirmando fuerte la herramienta contra su costado, ovilló la espalda, encerró su pecho y se observó orgulloso en el espejo.

Radiante y complacido con la soberbia imagen, saludó a sus compañeros inclinando la punta de la guadaña y mientras un griterío triunfal lo homenajeaba, envió un beso a la difunta y silbando bajito partió.

Liliana Maino

1 comentario:

¡¡Genial!!

Publicar un comentario